皆さんこんにちは、グレキチです。

今年は例年に比べて、西日本の各地では2週間ほど早い梅雨明けとなりました。梅雨明けが早いとその後の気温上昇が早くなって酷暑が続くと言われていますが、7月も中旬になってもそんな様相はなく、天気予報を見ても、ずうっと30℃をちょっと超えるくらいの日が続くようで、あまり夏らしさを感じないですねー。どうやら、地球は温暖化はしていないようだ、と思うのは私だけでしょうか?

さて今回は、年初に漠然と計画していた無線技士資格の取得タスクを、本年3月下旬から5月下旬の約2ヶ月間に渡って取り組んだので、その内容について紹介したいと思います。

はじめに

プログラマーを名乗っている私が、なぜ無線技士資格なのかという所ですが、その経緯をちょっと説明します。

昨今、無線通信はかなりの勢いで普及が広がっており、飛躍的な通信スピードの向上や使用可能範囲の拡大などが日に日に進んでいます。有名所で言うと、イーロンマスクで有名なスペースX社が運用している衛星を使った通信方式のスターリンクがあります。WiFiの方も、2023年末には第7世代であるWiFi7が解禁され、現在、第8世代の開発が進められているようで、今後も更なる通信技術競争が繰り広げられる様相を呈しています。

それに伴って、スマホをはじめ、無線通信を使った電子機器がかなり普及してきています。私が関心のあるロボット産業でも、当然の如く無線通信を使った遠隔操作技術が当たり前のように使われ始めてきています。

先日取り組んだ差動駆動ロボットも、遠隔操作にはWiFi通信方式を使っており、今後の製作物でも無線通信を使ったものを広く製作していく考えなので、時代の潮流に乗るという意味も含めて、まずは無線資格でも取得しとくか、という考えに至った次第です。

プロとアマ

無線従事者資格には、陸、海、空やプロ、アマなどで、大きく分けると8種類あるようでした。いずれも国家資格です。(余談ですが、その内の一つ、航空特殊無線技士資格は、以前の会社のクラブ活動の関係で、何年も前に取得した実績があります。)

その中で今回私がターゲットにしたのは、アマチュア無線技士と陸上特殊無線技士です。業務上で使う場合は、陸上特殊のみ取得すればよかったんですが、無線操作技術の取得も日進月歩だろうと思ったので、日頃から慣れ親しむことができるアマチュア無線技士資格も併せて取得することにしました。それと、その背景には、この2つの資格では、必要となる知識範囲がほぼ同じだということもありました。

次に、資格の階級について触れておきます。

使用可能な空中線電力や周波数帯に応じて、アマチュア無線技士は4階級、陸上特殊無線技士は3階級に分かれています。数字が小さいほど、使用可能範囲が広が離ます。

アマチュア無線技士資格でもっとも有名なのは、一番下の第四級アマチュア無線技士(以下、4アマ)です。4アマを取得していれば、広く趣味として普及している?航空無線(エアバンド)の傍受がアマ無線用の機器を用いて可能になります。(※傍受専用の機器を使う場合は、無線資格無しでも傍受は可能です)

無線機器の使い方を覚えるのを主体とするなら、4アマで十分なのでしょうが、色々調べてみると人間欲が出てくるもので、その一つ上の第三級アマチュア無線技士(以下、3アマ)との試験内容の違いが、

モールス信号(符号)についての知識があるかどうかでした。モールス信号と言えば、映画などでも見たことがあるかと思いますが、そうあの、“トゥットルー、トゥットゥッ”とかいう、どこかロマンを感じるアレのことです。

モールス符号は、欧文と数字、略符号からなるものですが、全て完璧に覚える必要はなく、試験では、実際に送信する時の符号内容に関するものが2問出題されるので、それに回答出来れば良いレベルです。繰り返し符号を見たり、音(トン、ツー)を聴いたりしていると、なんとなくだんだん覚えられるので、学習前に感じたほど大変ではなかったです。

また、受験費用については、4アマと3アマで300円しか変わらず、事務手数料を含めても、6千円弱といった具合です。(※2025年4月時点)

そういう訳で、アマチュア無線の方は、第三級を受験することに決めました。

一方、陸上特殊無線の方はというと、アマチュア無線と試験の出題範囲が概ね同じで、階級毎に対応しているという素晴らしい状況だったので、それを参考に受験等級は決めました。4アマに対しては第三級陸上特殊無線(以下、三陸特)、3アマに対しては第二級陸上特殊無線(以下、二陸特)といった具合です。したがって、陸上特殊無線の方は、二陸特を受験するに至りました。なお、陸上特殊無線の試験では、モールス符号に関する出題はありません。イメージ的には、プロの方がモールス符号を知っておいた方が良い気がするのですが、3アマの試験の方しか要求されないのは、何故なんでしょうかね?🤔

学習内容と方法

試験の概要をちょっと説明すると、試験方式は最近広く普及しているCBT方式(4択)で、試験科目は、電波法規と無線工学です。また出題数は、3アマが30問(法規:16、工学:14)、二陸特が24問(法規:12、工学:12)となっていて、試験時間は3アマが70分、二陸特が60分設けられています。<※2025年5月末時点>

電波法規(モールス符号はこちらに属する)は規則を覚えるだけなので、根気よく繰り返して暗記していけば問題なく覚えられました。一方、無線工学は、電気回路や各種計算の問題がありましたが、理系科目の知識に多少嗜みのある私には、比較的とっつき易い内容でした。

学習にあたっては、参考書の読み込みと過去問の繰り返しトライを行いました。参考書については色々出版されていますが、私は以下のものを活用しました。

アマチュア無線: 完全丸暗記(通称、完マル)

・こちらは、参考書というよりは、過去問の問題と答えをひたすら記載していて、モールス符号については追加で解説内容が記載されているといったものです。

陸上特殊無線: やさしく学ぶ第二級陸上特殊無線技士試験

・こちらは、いわゆる参考書といった感じで、巻末毎にちょっとしたテストで理解度が確認できるような構成になってます。

参考書である程度内容を暗記できたら、あとはひたすら、過去問を繰り返し解いて間違えたところを復習する、ということを行いました。その際にとても便利な下記のサイトがあったので、存分に活用させて頂きました。

アマチュア無線:アマチュア無線試験問題、 陸上特殊無線:特技ラボ(TOKUGILAB)

いずれのサイトも、無線免許玄人の方々が作られているようで、答えを選択して回答ボタンを押すと、瞬時に正誤を判定してくれる作りになっていて、素早く繰り返しトライできて非常に便利でした。今後ステップアップで、さらに上位階級の試験を受ける際にも活用できる内容だと思いました。

受験を終えて

実際に受験をしてみての感想です。

試験時間は先にもお伝えしたように、3アマが70分、二陸特が60分設けられていますが、試験開始から退出までに実際に掛かった時間は、3アマが25分、二陸特が8分でした。また、試験後すぐに結果速報を紙面で頂けるのですが、総合得点と配点などから推測した結果では、3アマは1問ミス、二陸特は全問正解といった具合でした。

受験するまでにかなり時間を掛けて学習したので、当然と言えば当然の結果なのかもしれませんが、すんなりと合格できて良かったです☺️

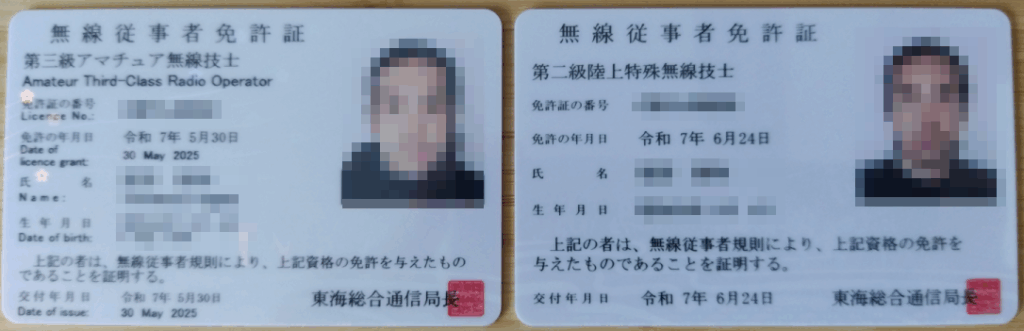

それで、こちらが取得した免許証になります。

免許証発行には別途発行費用が掛かり、各々2千円くらいでした。(こうやって、ちょこちょことお金が掛かるのは、何か腑に落ちない感じがするんですがね・・・)

まとめ

気合い入れて短期間で学習しようとすると、2週間もあれば可能ではないかと、個人的には思いました。

私の場合は、急いで資格を取得する必要は無かったので、のんびり各々1ヶ月くらいかけて取り組みました。

また、学習の順番は、3アマを勉強してから二陸特へという流れで進めましたが、覚える内容はほとんど重複しているので、結局どちらから始めても問題なかったかなと思いました。但し、3アマはモールス符号があるので、その分、ちょっと余分に学習期間が必要になります。

もし、同じように無線資格を取得されたい場合は、受験の順番などを加味して計画を立てられれば良いかと思います。

ということで、無線免許取得については以上になります。

それではまた!

〆